(图/文 魏芯冉 杨佳 韩慧磊)在全国科普月的热烈氛围中,为激发中学生对化学科学的兴趣与热情,安徽师范大学星火馆于2025年9月20日上午走进芜湖市第十二中学,在该校多媒体教室开展以“科技改变生活,创新赢得未来”为主题的科普活动。本次活动面向高一航空班42名学生,通过“集中科普展演+分组实验实践”的互动模式,将抽象的化学知识转化为生动有趣的实践体验,让科学在动手之间焕发活力。安徽师范大学化学与材料科学学院研究生志愿者全程提供专业讲解与指导,保障活动顺利开展。

一、科普展演开场,科学魔法点燃好奇心

本次活动以两场“变色化学系列”科普展演拉开序幕,新奇的实验现象与沉浸式互动,瞬间点燃了航空班学子的探索热情,让课堂成为充满惊喜的“科学魔法剧场”。

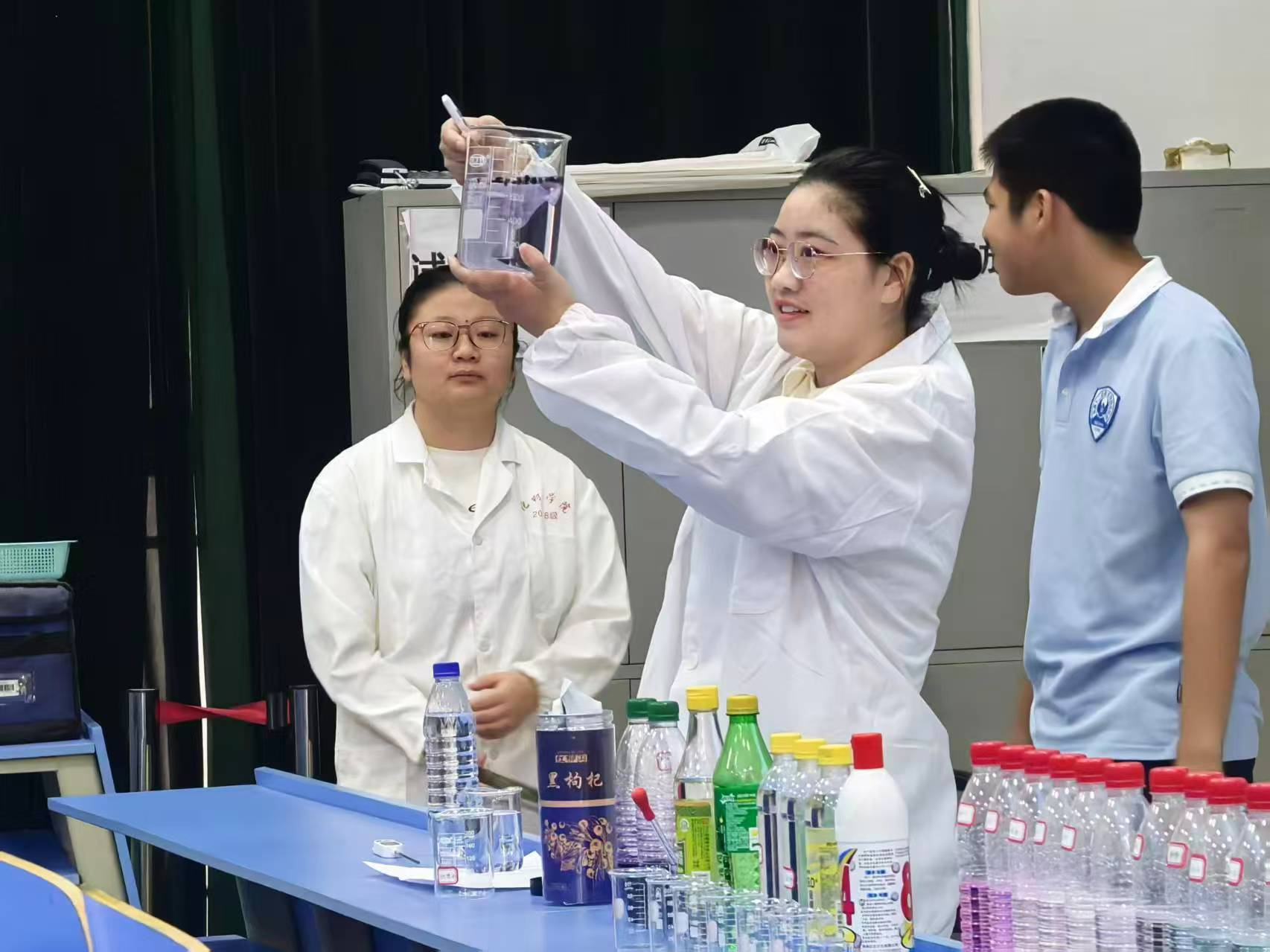

(一)黑枸杞实验:探秘酸碱,色彩中见科学

志愿者以生活常见食材为切入点,引出“黑枸杞花青素变色实验”。实验伊始,志愿者展示了提前制备的pH标准比色瓶,不同酸碱度对应的色彩差异让学生们目不暇接。为让学生深度参与,活动特别邀请一名学生现场探究“温度对黑枸杞浸出效果的影响”——在志愿者指导下,该学生分别用不同温度的水浸泡黑枸杞,通过对比浸出液颜色深浅,直观发现“温水浸出效果更优”的结论,亲身体验“控制变量法”的科学魅力。随后,两名学生受邀上台,用自制的黑枸杞指示剂滴定白醋、雪碧等生活常见液体,试管中不断变化的颜色使得抽象的“酸碱平衡”概念在实践中变得清晰可感。

(二)碘钟实验:振荡变色,感知化学节奏

如果说黑枸杞实验是“生活中的化学”,那么“碘钟振荡实验”则展现了化学反应的“精密与神奇”。志愿者先向学生们讲解实验原理:在Mn²⁺催化下,过氧化氢既作氧化剂又作还原剂,与碘酸钾、单质碘发生振荡反应,使溶液呈现“无色→琥珀色→蓝色”的循环变化,宛如一座“看不见指针的化学时钟”。

二、分组实践探究,手中创造科学产品

科普展演结束后,活动进入“分组实验实践”环节。42名学生分为三组,分别参与“折纸电池”“蓝晒实验”“水果电池”项目,在实践中培养动手能力、团队协作能力,更将亲手制作的“科技产品”带回家,让科普从课堂延伸到生活。

(一)折纸电池:薄纸储能,巧手点亮科学梦

在志愿者的带领下,纸电池小组同学按照要求逐步构建单层电池,随后尝试多层叠加,用铜箔胶带连接不同电池的正负极,构建“电池组”。当一组学生将导线连接到3层电池组,LED灯的微光瞬间亮起,小组内爆发出欢呼。此外,在纸电池构建过程中,志愿者通过电压传感器,实时采集纸电池电压数据,将看不见的电压变化过程清晰具象化,学生们通过对数据和曲线进行分析,深入探究电池层数与电压变化的关系。数字化实验延伸了感知边界,让抽象的原理变得可追溯、可分析!

(二)蓝晒印相:阳光作画,化学与艺术交融

“蓝晒实验”小组则充满“艺术气息”。学生们先用滴管按1:1比例混合蓝晒液A和B,用尼龙刷均匀涂抹在专业纸上,待晾干后,放上蝴蝶、树叶、羽毛等自己喜欢的模板,用胶带固定好。活动结束后只需在阳光下晒制20分钟左右,揭下固定胶带,再放入水中漂洗,即可得到一件件“天然印染的艺术品”,在感受“光化学原理”的同时,也体验了“科技与艺术结合”的乐趣。

(三)水果电池:果香发电,探索自然能量奥秘

在“水果电池”小组,柠檬、苹果、梨子成为“主角”。学生们选取自己喜欢的水果,将分发的电极片平行插入果肉内(间距1-2厘米),用带鳄鱼夹的导线连接,制成单个水果电池,连接LED灯观察灯泡是否发光。随着多个水果电池的不断串联,LED开始发光并越来越明亮!活动结束时,学生们纷纷与自己的“水果电池组”留下合影,活动利用生活中的化学原理点亮学子们的科学探究梦。

本次科普活动以“贴近生活、注重实践”为特色,既通过黑枸杞变色、碘钟振荡等实验展现化学的趣味性,又以折纸电池、水果电池等项目凸显科学的实用性。

安徽师范大学星火馆将继续推动高校资源服务基础教育,针对不同学段开发系列“有温度、有深度”的科普活动,让科学精神通过实践扎根青少年内心。于芜湖十二中航空班学生而言,这不仅是一次化学体验,更是一颗“以科学探索未知、以创新改变未来”的种子,科学的好奇与热爱,必将在未来持续发光发热!