在全国科普月的浓厚氛围里,为助力学生深化对中学化学实验相关内容的认知,安徽师范大学科学技术协会、化学与材料科学学院依托安徽师范大学星火馆平台于 2025 年 9 月 13 日上午在花津校区数字化实验室开展 “利用数字化实验定量探究侯氏制碱法产物” 主题活动。活动由孙影教授主持,来自中学的20余名师生参与实验活动体验。化材学院化学教学论研究生志愿者全程提供专业支持,让数字化技术与实验深度融合。

活动伊始,志愿者开启知识普及环节,围绕 “数字化实验的核心 —— 常见传感器” 展开讲解。借助实物展示与生动演示,不仅阐释了 pH 传感器、滴数传感器的工作原理,还介绍了不锈钢温度传感器、电流传感器、电压传感器等常见传感器。

志愿者还结合具体案例,对比传统实验与数字化实验的差异,强调数字化技术在实时记录、绘制曲线方面的显著优势,帮助学生建立 “技术助力实验探究” 的初步认知。同时,还总体介绍了化学学科常用传感器以及安徽师范大学的数字化实验建设情况,让学生对数字化实验的硬件基础与发展成果有了更全面的了解。

紧接着,志愿者聚焦 “基于真实情境的数字化实验”,详细介绍本次探究活动的目标与实验流程。志愿者以常见的 “酸碱滴定曲线分析” 类实验为切入点,探究侯氏制碱法产物的可能性及曲线差异,助力学生了解化学工艺产物分析命题思路,培养从实验现象与数据中推导物质成分的能力。

志愿者引导学生先基于化学原理,分别预测碳酸钠、碳酸氢钠以及两者混合物与盐酸反应时 pH 随盐酸体积变化的曲线。完成预测后,学生们带着问题开展实验,通过传感器实时采集数据,观察实际曲线与预测是否一致,最后结合化学知识对实验结果进行解释,实现 “从情境中来,到实验中探” 的探究逻辑。

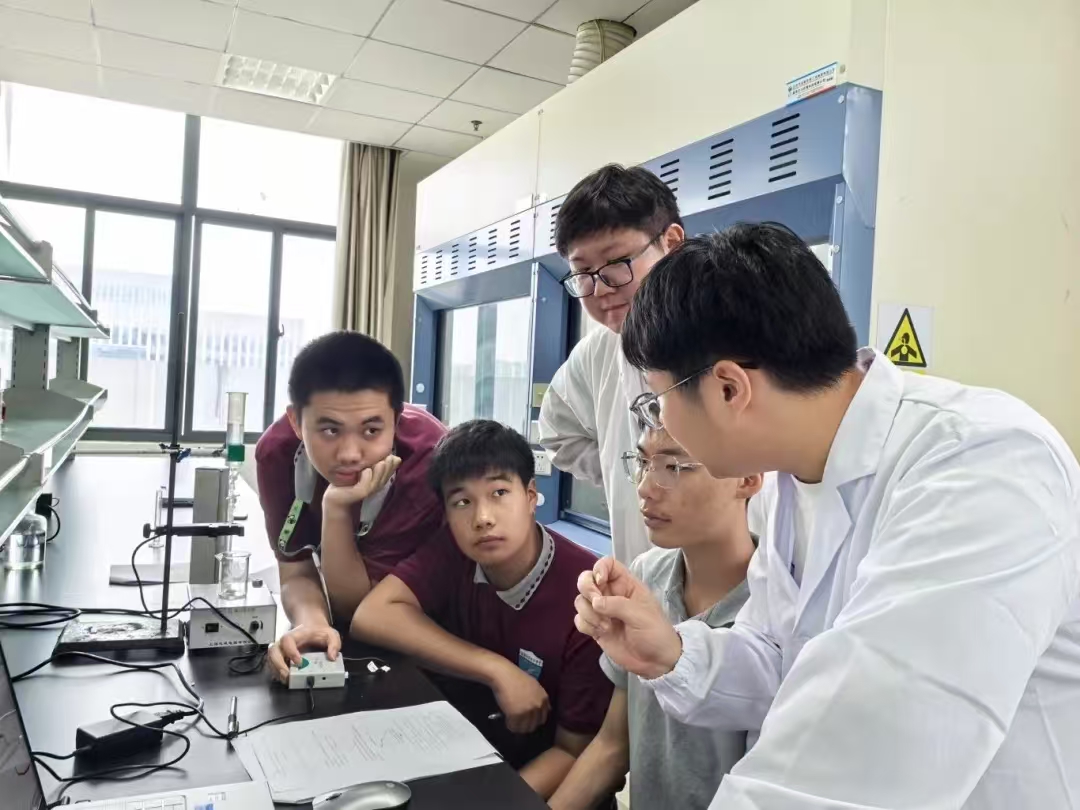

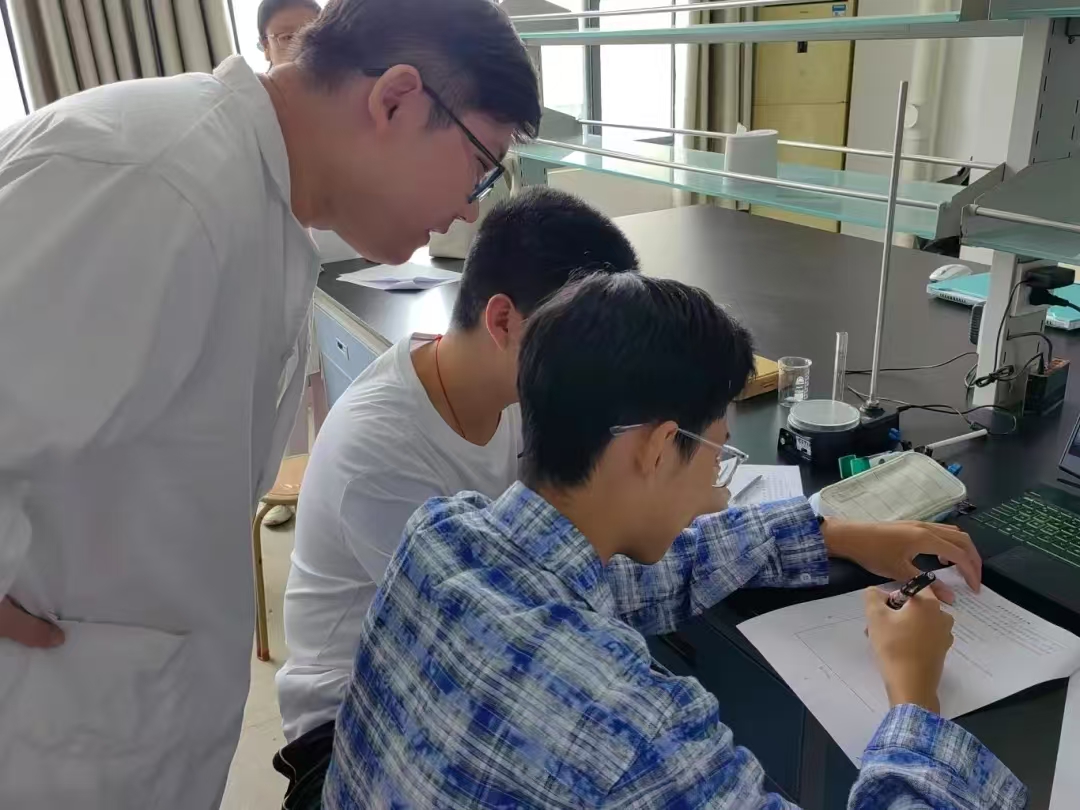

进入实验操作环节,师生们以 3人为一组展开探究,各组分工明确、配合默契:有的同学负责搭建实验装置,对照装置图固定滴数传感器位置、连接数据采集器与电脑,确认 pH 传感器玻璃泡完全浸没在溶液中;有的同学专注记录宏观现象,观察溶液颜色变化以及是否有气泡产生;还有同学负责实时追踪电脑屏幕上的曲线变化,在学案上标注曲线起点、拐点、终点。

实验过程中,研究生志愿者俯身倾听学生疑问,结合实验原理与实践操作耐心解答。学生们恍然大悟,纷纷点头记录,在互动讨论中深化了对曲线表征的理解。实验结束后,学生们认真填写学案,将探究过程中的观察与思考转化为结构化的认知成果。

活动接近尾声,实验室里的探究热情仍未褪去。参与学生与志愿者合影留念。随后,志愿者为每位学生分发定制科普小周边,既是对本次实验的纪念,也寄托着对学生持续探索科学的期许。

此次活动以实验情境为纽带,将数字化技术与学生化学学习需求深度融合,不仅帮助学生突破对实验曲线的认知难点、培养表征思维,还搭建了高校与中学联动的科普桥梁。未来,安徽师大星火馆将继续聚焦学生化学学科核心素养提升,开发更多贴合教学实际的科普活动,以 “实验导向、技术赋能” 的特色实践,让科学思维在青少年心中扎根,为提升基础教育阶段科学教育质量贡献力量。