(文/图:贾欣瑶 柯颖 李冉琪)在首个“全国科普月”的浓厚氛围中,由安徽师范大学科学技术协会、安徽师范大学化学与材料科学学院联合承办的首场科普互动体验活动,于2025年9月6日至7日在安徽师大花津校区化材学院数字化实验室拉开序幕。

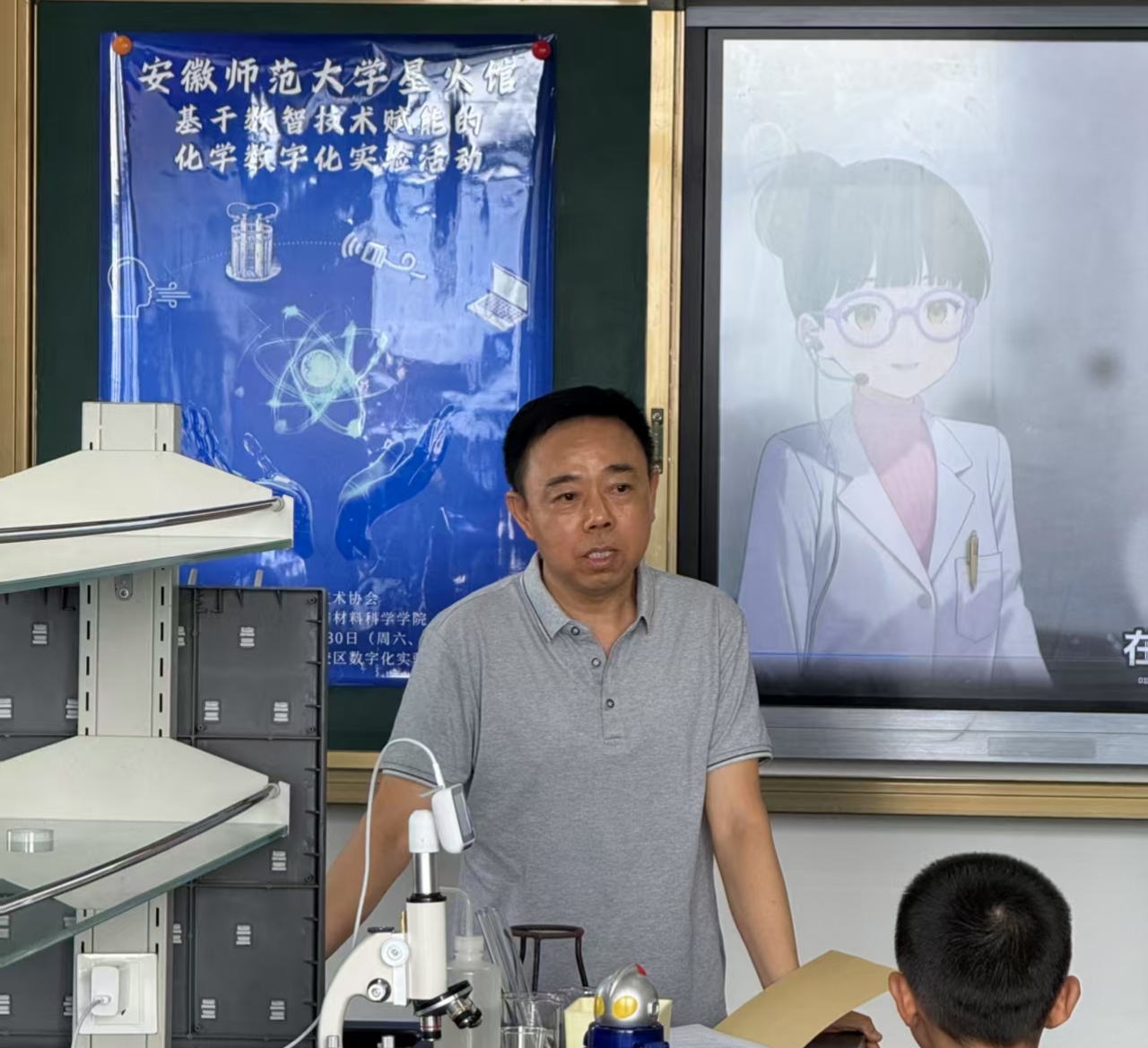

活动启动仪式由化材学院孙影教授主持,校科学技术协会常务副主席耿保友教授出席活动并致辞;周六弋江区教育局教研室马静主任、弋江区电教馆吴斌馆长带领部分中小学科学教师和学生30余人参与科普活动体验,周日来自师大物理、化学、生物等专业的大学生20余人参加了此次活动。化材学院化学教学论研究生组成的志愿者为此次活动提供了全程讲解服务。

此次活动以“实践 + 探究”创新模式推出“基于非遗文化传承的科普实验互动体验”与“基于数智技术赋能的化学数字化实验”两大主题内容。活动中,非遗文化底蕴与现代科技活力同频共振,引导不同阶段师生在动手操作与深度思考中直观感受科普价值,为公众科学素养提升注入师大力量。

活动剪影

一、非遗豆腐:

从文化传说到科学实践,解锁 “点豆成金” 的奥秘

以“豆趣非遗——非遗豆腐与点浆探微”为主题的活动,让豆腐这道日常美食成为连接传统文化与科学探索的纽带。

9 月 6 日上午,志愿者讲解员以淮南王刘安偶然制出豆腐的传说开篇,穿插“始汉说”的历史争议,用生动故事为孩子们埋下文化认知的种子。

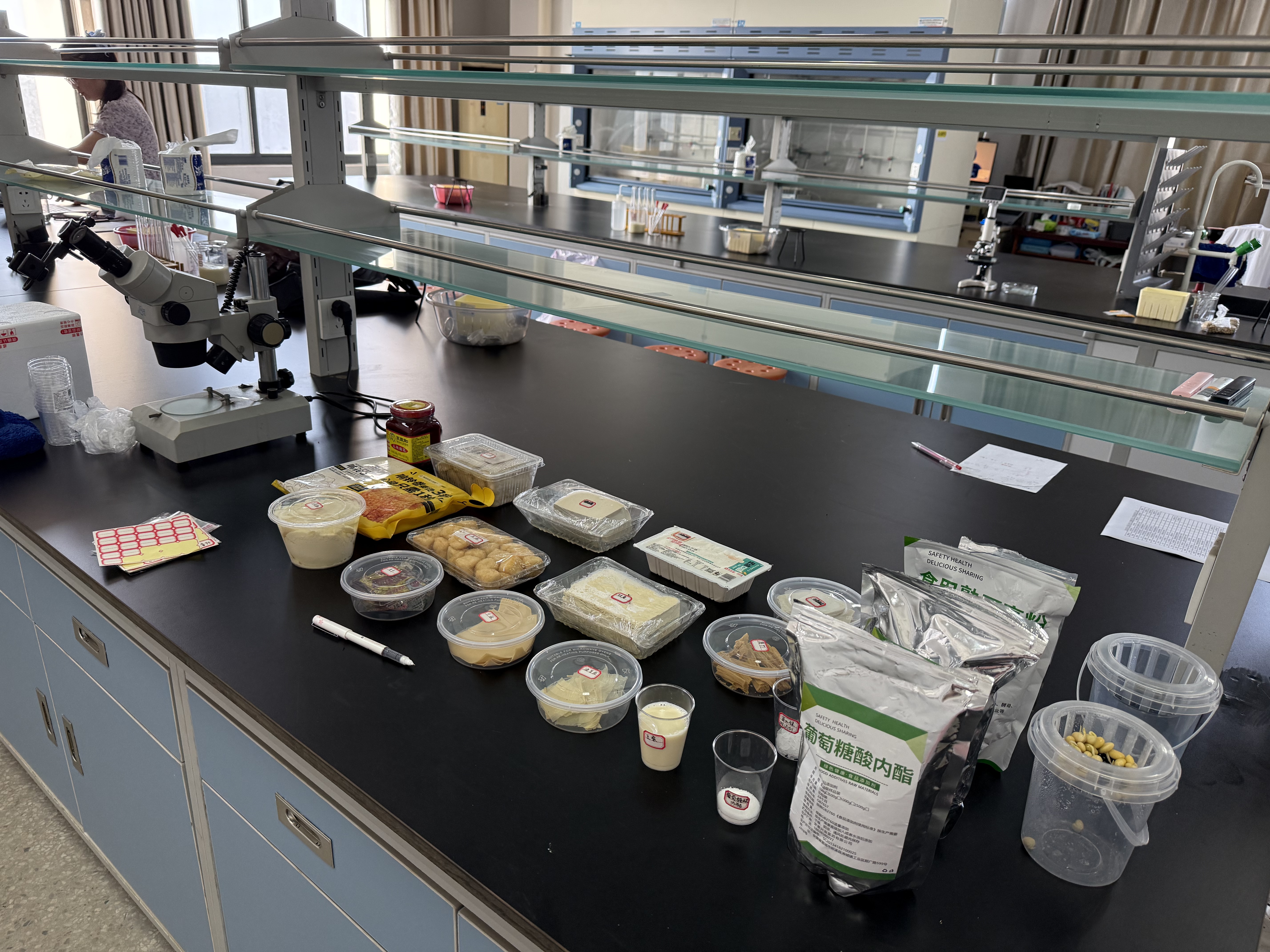

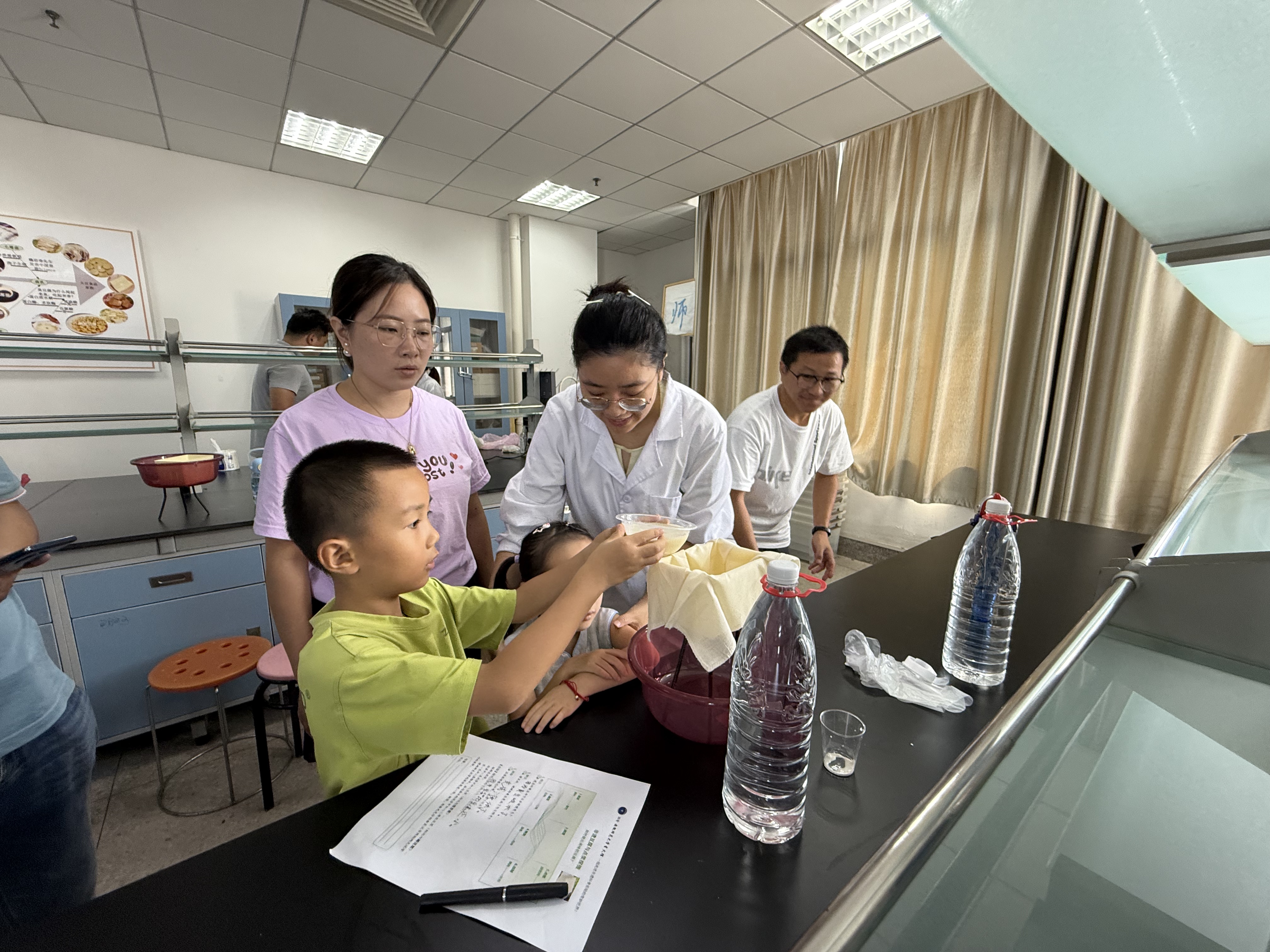

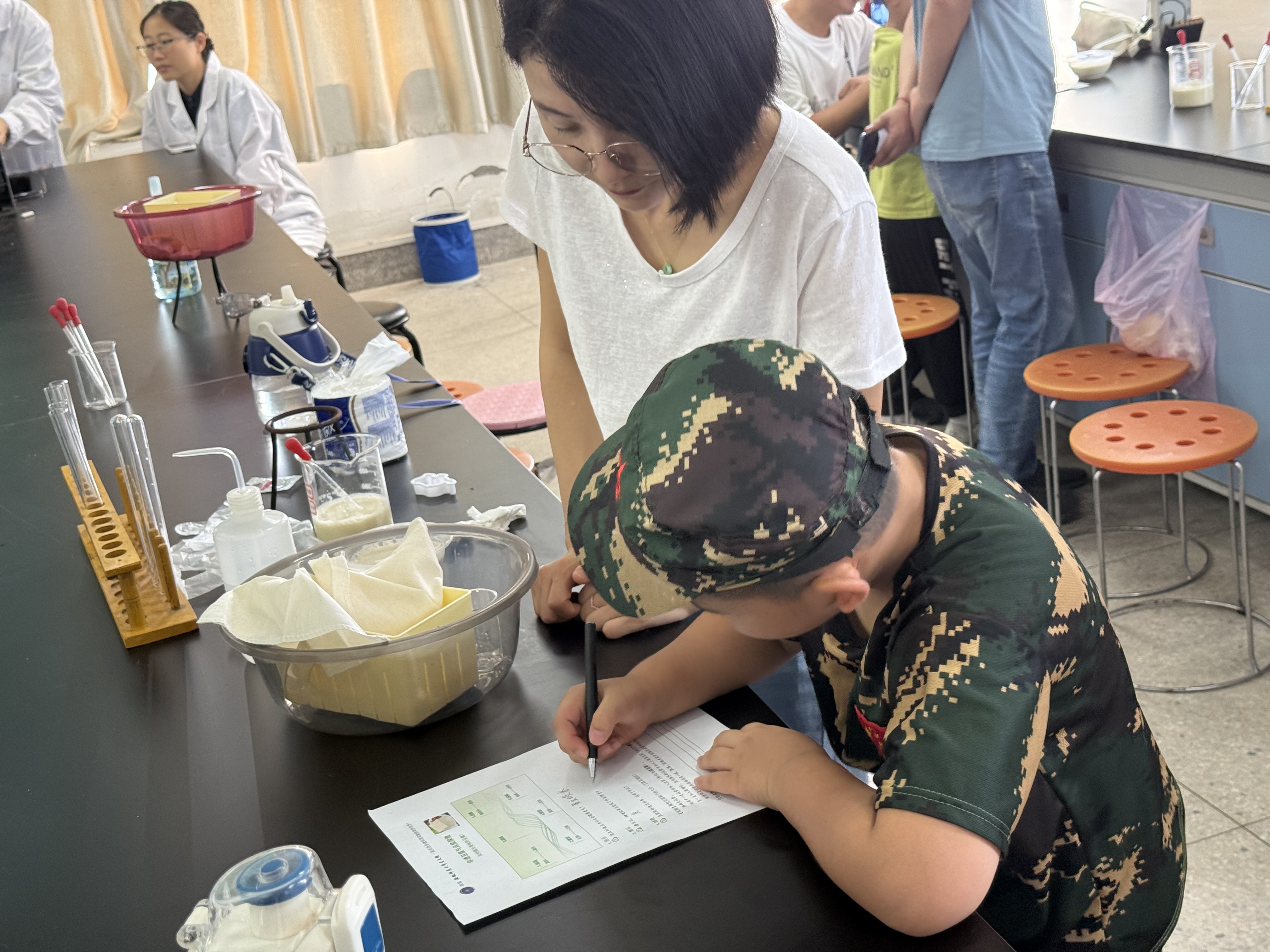

实践环节里,孩子们化身 “非遗小匠人”,完整体验黄豆 “变身” 豆腐的全流程:泡豆时观察黄豆吸水膨胀的变化,磨豆时感受颗粒到细腻的蜕变,滤渣时分离豆浆与豆渣,煮浆时紧盯翻滚的泡沫,点浆时屏息等待凝固,压制时小心塑造豆腐形态。当手电筒光束穿透豆浆形成清晰光路,孩子们惊呼 “像魔法”—— 丁达尔效应的直观呈现,让抽象的科学概念变得可感可知。

活动尾声的 “成果验收” 充满惊喜:一组学生用石膏或内酯成功制出豆腐,而另一组则因首次操作时豆浆温度不足而未能凝固,这场小插曲让孩子们笑着领悟 “做豆腐也需讲科学” 的道理。最后,孩子们填写学案,记录实践中的感悟,让科普认知更扎实。

9 月 7 日上午则聚焦 “豆腐里的化学密码”,将探索推向深入。志愿者铺垫完豆腐的历史文化背景后,抛出 “豆浆都是胶体吗?”“蛋白质变性如何影响口感?”“凝固剂作用原理是什么?” 等问题,引导大学生开启 “科研式体验”。学生们分组设计对照实验,有的探究石膏、内酯、卤水三种凝固剂对豆腐质地的影响,有的分析煮浆温度与时间对成品口感的作用,还有的调整豆水比例以观察其与豆腐硬度的关联。

过程中,大家认真记录数据、分析结果,深刻理解控制变量法在科学研究中的应用。分享会上,“传统卤水点制的豆腐操作难但鲜味更丰富”“温度对凝固效果的影响远超预期”等结论,让学生们意识到:非遗技艺的传承,不仅是复刻步骤,更是对背后科学逻辑的理解与创新。

二、纸电池探究:

数智技术赋能实验,让 “看不见” 的科技变直观

同期开展的 “纸电池探究实验——数智解码储能新可能” 活动,以纸电池、水果电池为核心,打破传统化学实验的局限,展现数智技术对科普实践的革新作用。

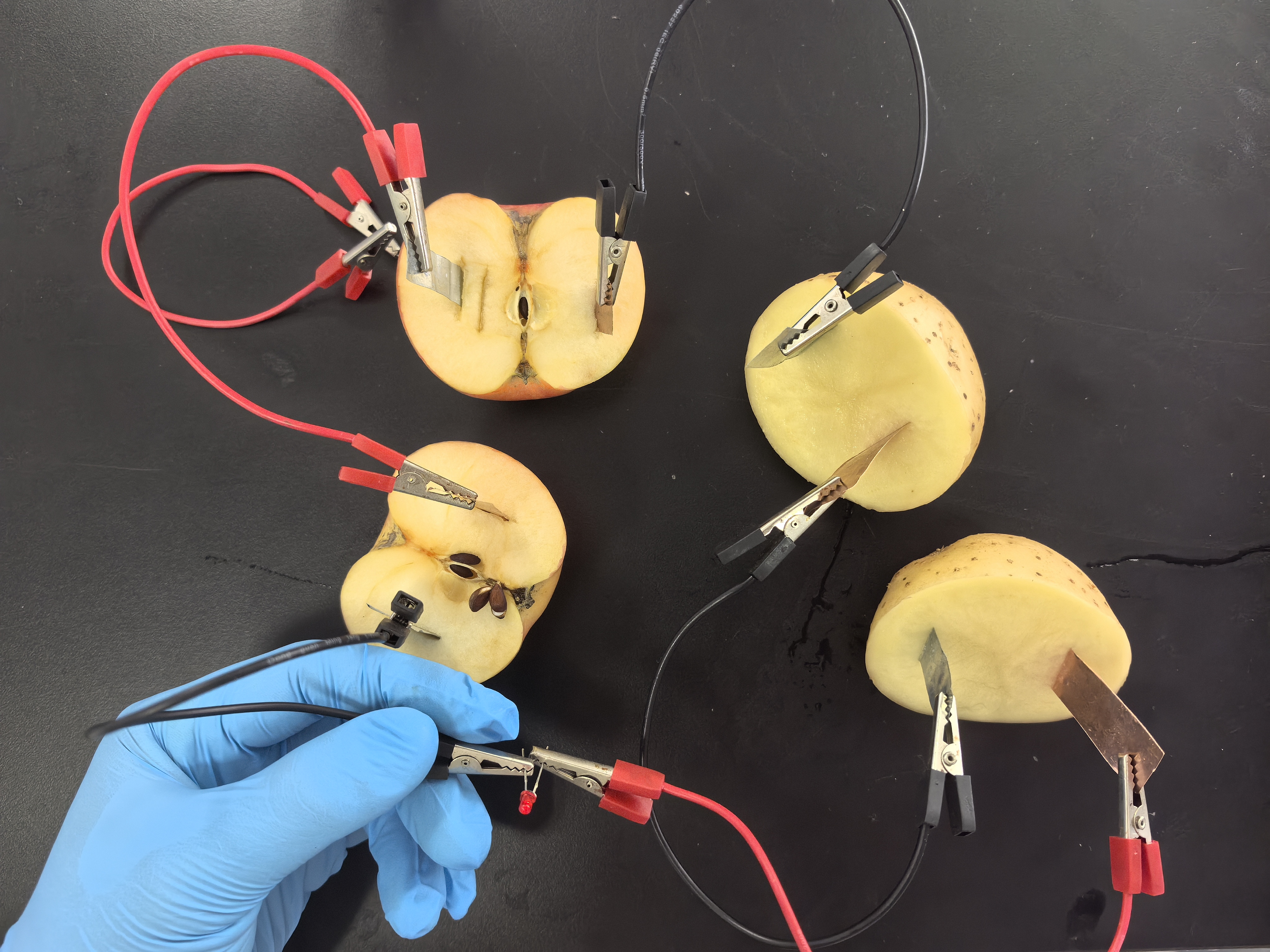

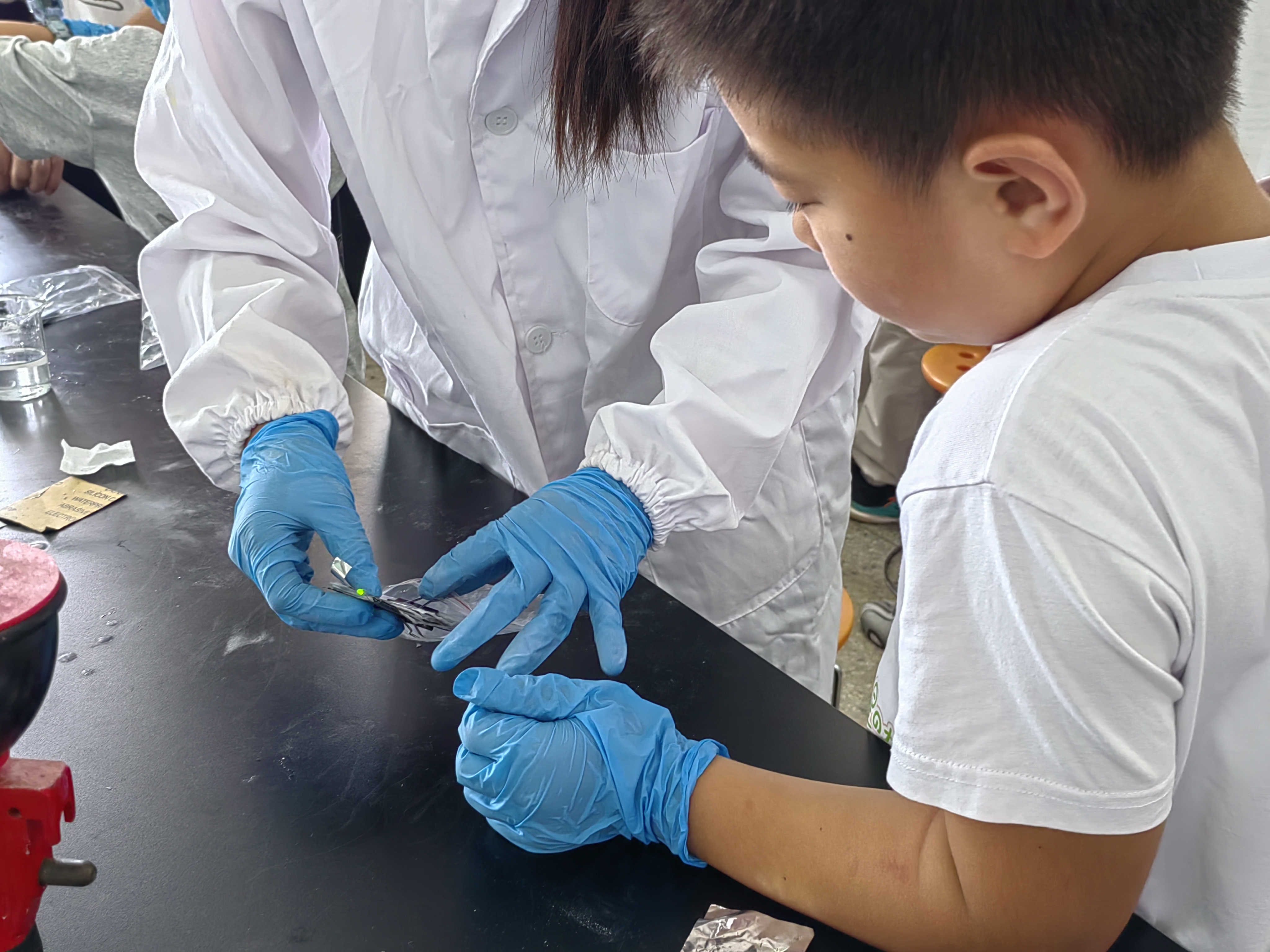

9 月 6 日上午,孩子们共同体验 “纸上发电”“制作水果电池” 等趣味操作:用“纸张”合成电池、用导线连接水果,当发光二极管成功亮起时,孩子们的欢呼声充盈实验室。相较于传统实验依赖感官与简单仪器的局限,此次活动通过趣味场景与产品制作,让基础教育领域学生打破对化学的陌生感,在动手间感受科技与生活的紧密联系。

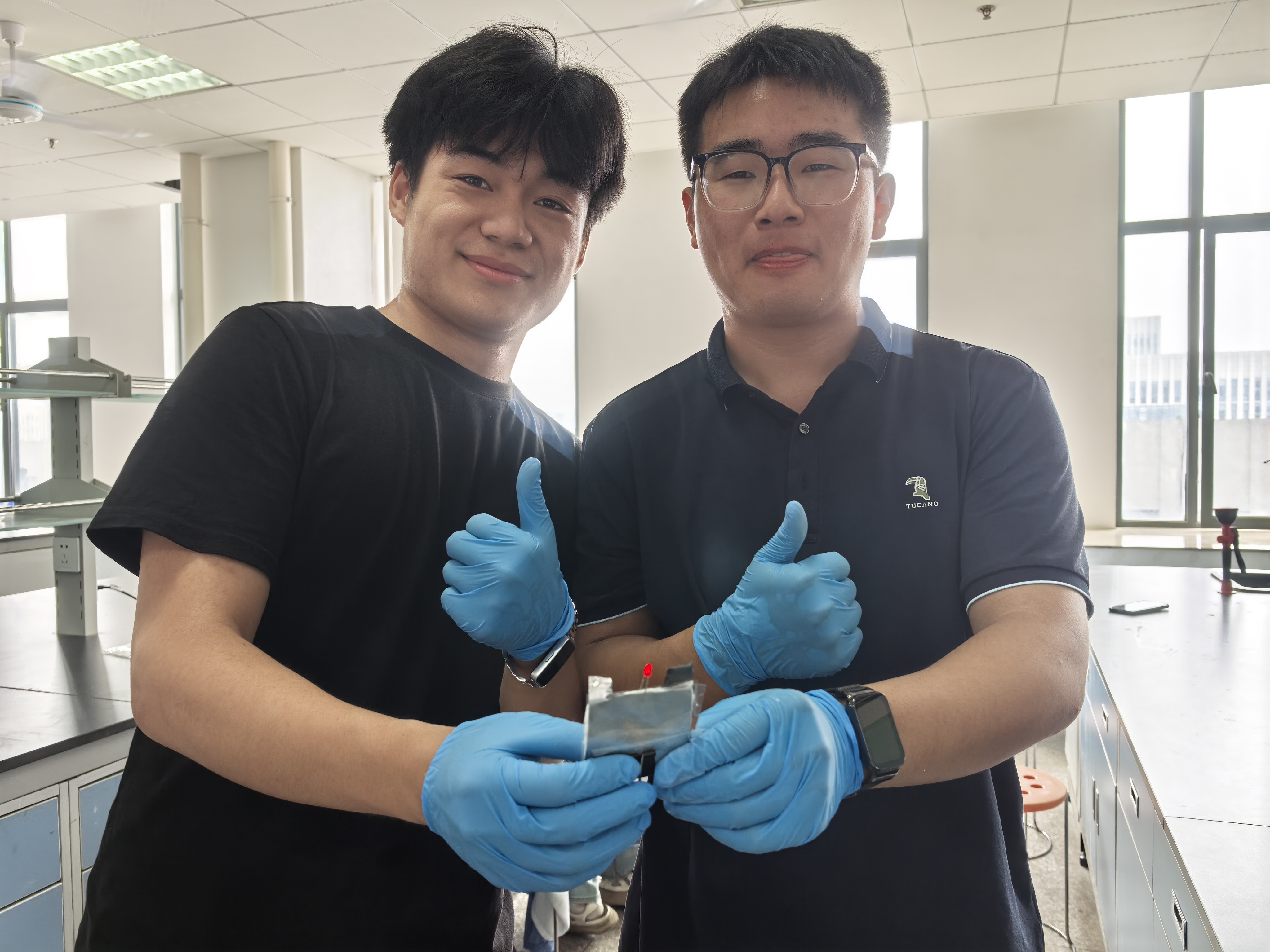

9 月 7 日上午,面向生物、化学、物理三个专业的大学生,活动更注重学科深度,参与者借助电压、电流传感器,实时采集纸电池、水果电池的实验数据,数据经专业软件生成动态曲线,将 “看不见” 的电流电压变化过程清晰具象化。

学生们通过分析数据,深入探究电池层数、水果种类与电池电压的关联,进一步深化数智技术与专业实践结合的认知。现场,不少学生表示:“数字化实验延伸了感知边界,让抽象的原理变得可追溯、可分析,为专业学习提供了生动的实践参考。”最后,学生们进行反思和讨论,一同畅想电池发展前景。

两场活动共同践行 “科技改变生活,创新赢得未来” 的科普导向。“非遗豆腐” 活动守护传统技艺根脉,让文化传承有温度;“数字化电池” 活动展现科技前沿魅力,让科学探索有深度。它们既为公众提供了生活化的科普体验,也为师生搭建了理论联系实践的平台 —— 不仅在基础教育学段学生心中种下科学与文化的种子,也培养了大学生严谨的科研思维与文化创新意识。

未来,安徽师大将持续深耕科普领域,开发更多贴近大众需求的活动,以 “接地气、有温度” 的实践,让科学精神扎根人心,为非遗创造性转化与科技创新发展注入持久活力。

编辑:黄子彤

责编:柯颖 王仁琪

审编:孙影

每周末精彩活动具体安排,敬请关注公众号